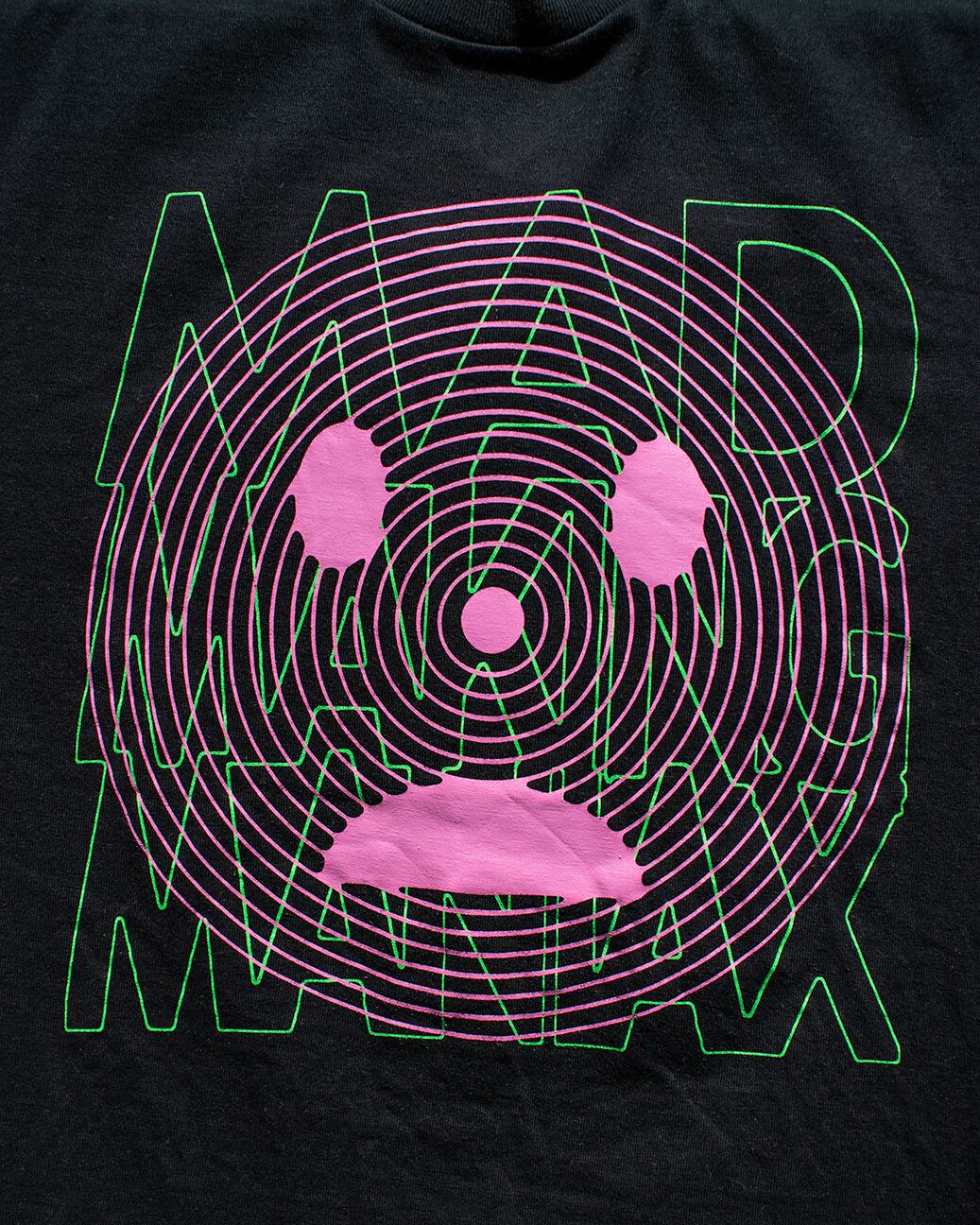

制作マニア (MAD MAKING MANIAX) Tシャツ

¥3,500 税込

残り1点

なら 手数料無料で 月々¥1,160から

別途送料がかかります。送料を確認する

制作マニア (MAD MAKING MANIAX)

低空を滑るような速度で、散れ焦れの雲が流れていく。高層の白雲と違い、灰に濁る雲が、寄り集まって雲翳を作っていく。等間隔に光る旅客機の白色閃光灯が、暗くなりつつある空から逃げるように瞬いている。間も無く一雨来るだろう、アトリエにひとつしかない、はめ殺しの大きな窓から空を眺めて、ヒグチ教授は大きな溜息をつく。

ヒグチは彫刻家である。そして、大学で教鞭をとっている。様々な素材を相手に輪郭を刻み続けてきた自分が、まさか教職という道に進むことになるとは、夢にも思っていなかった。きっかけは代役として頼まれて、大学で一コマ授業を請け負ったことだった。評判が良かったのか、席が空いていたのか。運が良かったとヒグチは思っているが、あれよあれよという間に、講師から常勤に、そして、教授へと駆け上がっていった。元々、売れない彫刻家であった為、大学からの給金は有難く、その殆どを材料と道具に費やすことが出来、制作意欲があがることで、指導にも熱が入った。的確な指摘と知識量で、学生からの評判も上々だった。

ヒグチの教え子たちは、大企業への就職や、起業、中には気鋭の作家としてデビューするものもいた。彼らとは卒業後も良好な関係を保ち、ヒグチを師と仰ぐものも少なくなかった。ただ、誰一人としてヒグチの作品を見たものはいなかった。世に出回っているヒグチの作品といえば、若かりし頃に発表した数点のみで、新作について問うても「お前たちが俺の作品だ」と、茶化すように、はぐらかすばかりであった。脚光をあびる教え子たちの裏で、ヒグチは常に良き先生でしかなく、芸術を作り出す先達としての彼の姿を見ることはなかった。確かな腕に知識、それらを持ち合わせたヒグチの新作を期待するも、それが叶わないことは皆が知っていた。

窓の向こうは一面が灰色にかぶり、雨が天井をゆっくりと叩き始めた。旅客機の閃光はもう見えなかった。五十坪の空間はヒグチの聖域で、誰も入ったことのないアトリエには、誰も見たことのない作品が、所狭しと保存してある。木彫やブロンズ、テラコッタと立体作品の素材は多岐に及ぶ。ヒグチは作品を作らないのではなく、作品を発表してこなかっただけだった。思い描いた形を創造することは苦ではなく、いとも簡単に出来た。一木に鑿をいれたら、木が望んだ形を作り出せた。そんな当たり前はヒグチにとって没頭する、情熱を傾ける理由にはならなかった。ただ、出来る。それだけのことであって、作品が完成した時の高揚感や、閃いたアイデアに一喜一憂する。そんな、心の揺さ振られる思いをしたことはなく、だからこそ、生きるための意味に制作は当てはまらなかった。作ることは呼吸と変わらない、当然の行為であり、その当然を誰かに見せて、評価を得ることに一体どんな意義があるのだろうか、彼には皆目見当もつかなかった。

アトリエには借りた当初から、備え付けの大型の本棚があった。作ることの意味を模索する為に収集した、著名な芸術家たちの画集で、本棚はみっしりと埋まっている。彼らの画集には、作ることの喜びと、生み出すための苦心が、作品とその変遷に溢れていた。一方、自分はどうだろう。なんでも作り出せた自分の作品は、どこか、存在感が欠けて見える。自分には知らない感情である、飽くことのない表現することへの乾きを彼らは持っており、それが、ヒグチにはぽっかりと欠落していた。

ヒグチはおもむろに立ち上がり、作業棚にある刃広斧を見つめる。小さな耳鳴りが聞こえる、そんな気がして。ゆったりとした動作で斧を掴むと、ごくごく自然な動作で本棚に一撃を振るった。画集は裂かれ、本棚はズタズタに割れていく。斧に食い込んだ画集を引き千切り、飛び散る汗で緩む手元を握りこんで、一心不乱に繰り返し、斧を振るい続けた。打ち付ける雨音が、荒い呼吸を覆い隠す。外は大雨になっていた。

本棚は完全に壊され、バラバラになった画集は一面に散乱している。自分の凶行を眺めていると、ふと足元に違和感を感じた。散乱する本を掻き分けると、本棚の下に扉を見つけた。床下収納だろうか。頑強な扉がコンクリートの床を縁取っていた。

観音開きの扉を片方引き上げると、ただの収納ではなく、中は暗闇が広がっていた。目を凝らしてもまるで底が窺い知れない。試しに、手元の本を落としてみたところ、たっぷりと沈黙をおいてから微かに応えが返ってきた。穴底はかなり深いだろう。そこで、瓦礫の山となった本棚と画集を、穴の中へ次々に落としていく。落としたゴミが、遠くの底で散乱していく音が反響してくる。凶行の瓦礫を、全て穴に落としてしまうと、深い溜息が漏れた。目線の先で、小さなブロンズの作品と目が合った。そこから先は当然の成り行きだった。

作品でひしめき合っていたアトリエは、今や、寂しく伽藍としていた。最後に残った木彫の裸婦を穴へ投じる。裸婦像は瞬く間に闇に飲まれていき、やがて、乾いた音が返ってくる。全てを投げ入れるとヒグチの心は晴れやかになっていた。あれだけあった作品が、全て闇に飲まれてしまうと、アトリエは自分の吐息でさえ響くような静謐さを湛えていた。そういえば、土砂降りだった雨もあがっている。自分の行いに躊躇はなかった。ヒグチは満足すると全身の力を抜き、地面を蹴って、するりと穴の底へ落ちていった。

「……ルドナヤプリスタニでは東の風、風力2、晴れ、01ヘクトパスカル……」

低音の男の声が、知らない土地の現況を伝えている。並べられた作品の輪郭が淡いで見える。三人の学生の講評は退屈極まりなかった。彼らの語る言葉は、将来の不安や、制作における悩みで溢れていた。なぜ、こんな簡単なことが出来ないのか。素材を見れば、簡単にわかることがなぜ。それでいて、彼らの作品からはヒグチには無い、青臭く咽るほどの情熱がある。それを、まざまざと見せつけられて、毎度、困惑したのだった。……これはいつの記憶だろう。そう思った瞬間、学生たちは空間に溶けて、輪郭がぼやけ出し、混じり合って笑いだした。続いて、ジリジリとノイズの中から、気象の数字を読み上げる声がフェードインしてくる。耳を塞ごうとするも、手が動かない。何事かと声をあげようにも上手く喋れなかった。そもそも、どうやって喋るのだろう、呼吸は鼻か口か、どちらからやればいいのか、わからない、どうすればいいのだろう。

「……ウラジオストクでは南南西の風、風力3……」

足音が近づいてくる。重たい瞼をこじ開けようとするも焦点が合わず、滲んだ光が泳いで見える。

「気がつきましたか」

何処からか声がする。小さな呻き後をあげて、ヒグチは起き上がろうとする。

「混乱もするでしょうが、まだ、動いてはいけません。あなたは長いこと眠っていたのです。今は休むのが最善。あとでゆっくり教えます」

声の主に覚えはなかった。全身に力は入らないが、どうやらあの世ではなさそうだった。

「あなたは落ちてきました。上から」

女はそう答えると珈琲を啜った。

「ここは迷宮と呼ばれる場所。大昔、一人の男が掘り始めたらしいのですが、今ではあっちこっちに繋がっています。私はここに住んでいまして」

女は石膏像のような端麗な顔つきで、燦爛とした柄のヒジャーブが、浅黒い肌と美しいコントラストを形成している。

「私はダイモ。美術品と共に、あなたは私の仕事部屋へ落ちて来ました。あれこれ詮索する気はありませんが、気が向いたら教えて貰えると嬉しいですね」

「申し訳ない」

ヒグチの身体は包帯でぐるぐる巻きになっており、特に右手は僅かな力も入らない。それでもこうして喋れるということは、ダイモの処置が良かったのだろう。自分のアトリエの地下に迷宮なる空間が広がっていて、若い女が生活しているとは。巫山戯た話だ。だが、自分はまだ生きている。穴の底へ落ちていく感覚が蘇り、手に汗がにじむ。どこまで話すべきだろうか、自分の行いを。口を噤むヒグチを、隈取りされた瞳のダイモが見つめている。

「そうそう、治療にお金を請求するつもりはありません、面白いものが手に入りましたから。感謝くらいはしてほしいですけど」

人を寄せ付けない完成された相貌が綻ぶ。

「あなたと共に落ちてきた美術品、あれはどれも壊れてしまっていますが、確かな仕事が施されていました。あれだけの量が、全くもって勿体無い」

ダイモの声は靄がかかっているように頭に入ってこない。穴の底を見つけたとき、何かが変わっていく予感があった。未知なるものの発見と期待。しかし、穴の底には誰かの生活があった。未知に対する驚きは珈琲の匂いに塗り替えられていく。穴の底で生活している人間がいて、剰え、その人間の仕事部屋に身を投げたとは。

そんなヒグチの心を知ってか知らずか、ダイモは鼻を鳴らすと、面白いものを見せてあげると言い、肩を貸してくれた。ダイモはヒグチよりも背が高く、歩く速度も速いので、半ば引きずられるような格好になった。軋む身体に遠慮しない女につられ、部屋の隅にある小道を進んでいく。

「あのラジオ、気象予報か」豪華なラジカセがキャビネットに置かれていた。

「気象通報ですね。ここまで電波を拾うのは骨の折れる作業でした。お気に入りです。ここには昼夜も天気の概念もないですから、自分の居場所を見失わないために聴いているのです」

「おかげで悪夢を見たよ。君はひとりでここにいるのか」

「そう。このエリアは私だけ。でも何人かいます」

「広い空間なのか」

「そうですね、それは、自分で見て知るのがいいと思います。さあ」

そこは、一際広い空間だった。無数のろうそくやランタンが灯され、白壁に光が反射することで明るさが保たれている。たっぷりとした空間にひんやりとした空気。時間が止まっているようだった。

「ここは最初の部屋と呼ばれています。この先に地上へ向かう階段があります。とは言え、その身体では、当分は地上に上がるのは難しいでしょう。それよりも見て下さい」

ダイモの指差す先には、夥しい数の作品の亡骸が転がっていた。

「私の仕事部屋からここまで運んだのです。これも骨の折れる作業でしたね」

そういってダイモがウインクする。

「あなたはこの彫刻たちのおかげで助かったのです。どういう理由で落下の衝撃がやわらいだのか、山のように積み重なって緩衝材になったのでしょう。あなたは助けられたけど、この作品たちはどこまでも割れていて、私では手の施しようがありません。修復士も匙を投げるでしょうね。仕事部屋も滅茶苦茶なので、私はそこの机で仕事をします。あなたは命の恩人たちにお礼でも言ってみてはどうですか」

そう言って、ダイモは書き仕事を始めた。

冷たい床に作品だったものが等間隔に並べられている。ヒグチは足元に転がっている木彫の左足を拾い、松葉杖にして歩き出す。バラバラになった作品たちを眺めると、ダイモの言った通り、どれもこれも壊れており、原型を留めていないものも少なくない。ここには自分の数十年に渡る変遷が、惨憺たる有様で開陳されている。暫く、立ち竦み眺め続けた。

ヒグチの作品は人物が大半を占めていたが、見れば、どんなに小さな欠片でも、それが、どの作品であるか手に取るようにわかった。よろめきながら楠木の腕を拾い上げ、撫でてみる。分かたれた先はすぐに見つけることができた。二つを組み合わせ、ぐるりと入った亀裂をなぞる。

「やはりあなたの作品でしたか」

後ろからヒグチの様子を眺めていたダイモが言う。

「なぜかは聞かないでおきます。しかし、これだけは言わせて貰いたい。作られたモノたちに申し訳ないと思わないのですか。さあ、もう一度、作りなさい。ここまで落ちて来て、あまつさえ生き残ったのだから、ここにいる意味を、務めを果たしなさい。それに、私の仕事を滞らせたけじめも付けて貰いたいわ」

そのとき初めて、快活でよく通る声だと思った。慇懃無礼な話ぶりだったダイモの口調が、敬語を取り去って感情が垣間見えた。彼女は作品たちを想い、本気で怒っているのだろう。その提案は命令に近かったが悪い気はしなかった。

夥しい数の指が散乱している。裂けた胸や、頭部、どれを見ても制作時の想いが想起された。そういえば、完成した作品にこんなにも触れたりすることはなかった。そのまま、

食事も睡眠も取らず、一心不乱にヒグチは分かたれた部分を集め、ひとつひとつ形を探し続けた。右手はまだ思うように動かない。しかし、体は勝手に動いた。

「……遙か東の北緯33度、東経160度には、1220ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ二十キロで移動しています」

豪華なラジオが空の行き先を伝えている。

軋む身体を奮い立たせる。何をどうすればいいのか、それだけはわかっていた。

ブラック, アッシュホワイト

Sサイズ:着丈65, 身幅47.5, 袖丈18.5 cm

Mサイズ:着丈68, 身幅50, 袖丈19.5 cm

Lサイズ:着丈71, 身幅52.5, 袖丈20.5 cm

綿100%

6.2オンス

design by ryohei kazumi

photo & text by takaaki akaishi

-

送料・配送方法について

-

お支払い方法について